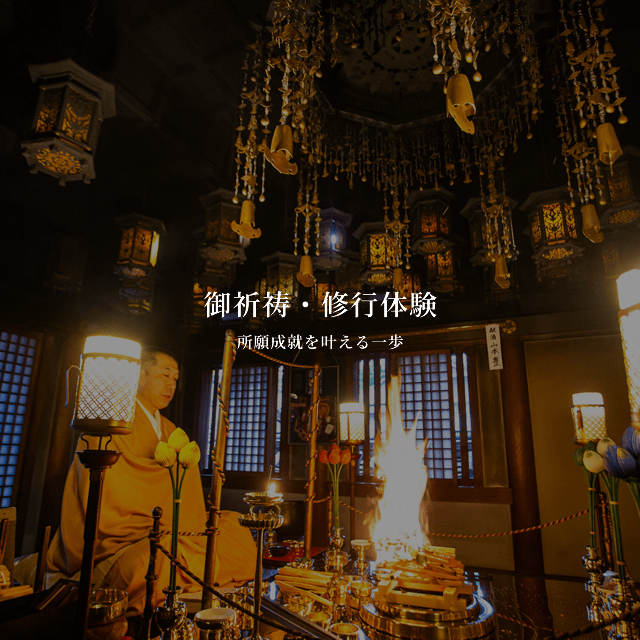

飛鳥時代に聖徳太子により開らかれた信貴山は、日本最古の「毘沙門天王」霊場として知られる祈りの山。玉蔵院は信貴山の山内塔頭として平安末期に創建。祈願寺として、また宿坊のあるお寺として広く親しまれています。

<宿坊空室検索>

玉蔵院の四季

玉蔵院の四季や行事、

日々の取り組みをご紹介しています。

令和8年 丙午(2026年)1月

謹んで新春の寿ぎを申し上げます。

御信者の皆様におかれましては、良き新年をお迎えになられましたこと、心よりお慶び申し上げます。

昨年、日本人研究者が再びノーベル賞の栄誉に輝かれました。北川先生は、金属有機構造体(MOF)創製の先駆的業績によりノーベル化学賞を受賞されたと報じられております。活性炭やゼオライトのような大きな空隙をもつ分子構造を人工的に実現し、新たな学理と応用の地平を拓かれました。

授賞式において先生は、この研究の本質を「無用の用」の一語をもって示されました。荘子・老子の思想として広く知られるこの語は、効率と合理性が殊のほか求められる現代にこそ、真の価値を問い直す智慧として深い示唆を与えるものでありましょう。

研究者の間だけでなく、現代人は、即効性や効率性のみを追うのではなく、長期的な視座や余裕を持った時間軸の中で地道な研鑽を重ねることこそ不可欠であるという事だと言えます。

密教修法における曼荼羅には、多種多様なる諸仏が安置され、相互供養の理が説示されております。それは、各々の境地と役割がともに尊く不可欠であることを象徴的に示すものであります。

来年の干支「丙午」に寄せ、四十余年前、放送作家であり後に東京都知事にもなられた青島幸男氏の直木賞受賞作『人間万事塞翁が(丙)午』を想起いたします。青島家を題材に、戦後の混迷を生き抜いた日本の家庭を、明朗かつ力強く描いた作品であったと記憶しております。まさしく「人間万事塞翁が馬」の諺が示すように、不確実な世相に怯むことなく、腐せず、智慧と努力とを尽くした先人の矜持が溢れております。

ご本尊様の深き冥護を賜り、皆様にとりまして本年が、智慧と勇気と行動力に満ちた、誠に実り豊かな一年となりますよう、衷心よりご祈念申し上げます。